Россия вернулась в Историю: Запад не ищет других причин для своей русофобии

21 марта 2018 г. 22:28:22

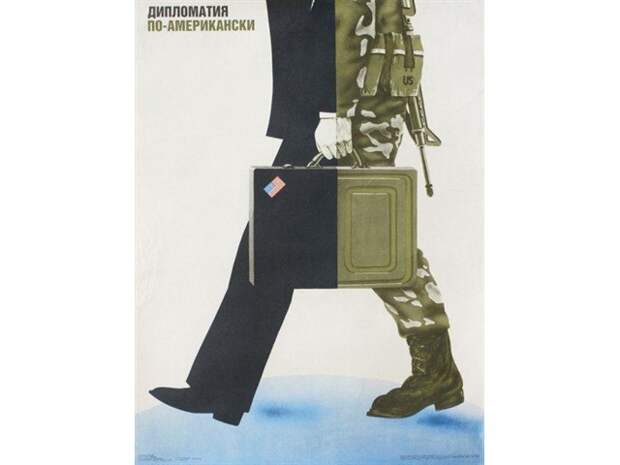

Волна обвинений со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных стран в адрес России, связанная с якобы «целенаправленной пропагандистской кампанией вмешательства русских троллей в американские выборы», загадочными кибератаками на государственные институты США и не менее таинственной связью предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем, поставила вопрос о том, чем же определяется столь странная политика Вашингтона.

Иными словами, почему американские власти и истеблишмент все чаще называют Россию «враждебной страной»?

Такое создание «образа врага» в лице нашей страны выглядит, на первый взгляд, абсолютно нелогично и даже смехотворно. Давно закончилось «противостояние двух систем», когда на официальном уровне в обеих столицах ставилась задача «искоренения ошибочной социально-экономической формации», будь то коммунизм или капитализм. Сегодняшняя Россия — правовое демократическое государство, торгующее со всем миром, включая США. Она вовсе не числит Америку в своих геополитических противниках, и даже в риторике первых лиц нашего государства давным-давно укоренилось выражение «наши западные партнеры».

Однако при более детальном рассмотрении той логики, которой руководствуется Вашингтон, выясняется, что его русофобия является «альфой и омегой» англосаксонской и, шире, западной политики в отношении России.

Варварская деспотия — и Россия

Нынешняя мировая ситуация, в которой Россия вроде бы «внезапно» снова получила роль «главного врага Западного мира», отнюдь не нова. С небольшими перерывами и послаблениями, курс на конфронтацию с нашей страной, будь то Российская Империя, СССР или Российская Федерация, исповедовался западным цивилизационным проектом на протяжении всей истории нашего прямого взаимодействия, которое берет начало еще со времен Ивана Грозного.

Стоит напомнить, что к моменту воцарения на престоле Ивана IV Васильевича Россия уже была достаточно сильной державой, способной вести активную политику на западном направлении. Ко времени правления Грозного относятся и первые регулярные контакты Московского государства с далекой Англией.

Так, кроме открытия английского посольства в Москве, русский царь всячески искал контактов с королевой Англии Елизаветой I Тюдор, предлагая ей де-факто союз двух держав в ходе Ливонской войны, пусть и облеченный в традиционный вид династического брака. Но если со стороны России этот союз предполагался равным и взаимовыгодным, то с английской стороны он сразу же рассматривался как вариант неравноправного торгового партнерства и последующего ослабления Русского государства — с вероятным его расчленением по типу английских колоний в Индии и Африке.

Связано это было с уникальными свойствами английской правящей элиты. К моменту первых регулярных контактов с Россией в Англии сложилась весьма специфическая ситуация. После нормандского завоевания 1066 года Туманный Альбион стал жить по особым законам, четко разделив все общество на закрытую всевластную элиту и бесправный народ, воспринимаемый как безмолвная биомасса. Нормандские завоеватели Англии более трех веков оставались ей чужими, общаясь между собой на родном им французском языке. По сути своей, это была оккупация: достаточно сказать, что знаменитые нормандские замки, включая Тауэр, столетиями считались среди простого народа символами деспотизма и кабалы.

Для устойчивости столь экзотической социально-политической конструкции допускалось, впрочем, возведение самых выдающихся представителей «низа» общества в рыцарское достоинство. Та же политика точечной инкорпорации «плебеев», с их последующей «перевоспитыванием» и включением в элитную систему — как для собственных низших слоев, так и для представителей элит покоряемых народов, — стала фирменным внешнеполитическим стилем английской монархии к тому моменту, когда она столкнулась с Россией.

С другой стороны, в Московском государстве ко времени Грозного сложилась совсем иная ситуация. На выстуженных просторах Северо-Восточной Европы элита не могла править из-за стен своих цитаделей. Несмотря на то, что примерно в одно время с Англией Русь тоже «приняла» своих захватчиков, норманнов-викингов, им для выживания на бескрайних просторах пришлось пойти на гораздо большую интеграцию и ассимиляцию с местным населением. Как говорится, «от тюрьмы и от сумы» в России никогда не зарекались — что и пришлось ощутить на себе пришельцам Рюриковичам.

Отсюда тянется удивительная стойкость исторической России в отношении любых попыток Запада (и, в большинстве случаев, именно англосаксонской субцивилизации) осуществить колониальное завоевание нашей страны. В отличие от Индии, Африки или стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, англосаксонский рецепт подкупа элит в России не срабатывал. Раз за разом он упирался в то, что народ отвергал и уничтожал предателей, делая ставку на здоровую часть русской элиты, тесно связанную с государством и самим народом.

Дядя Сэм вместо «Юнион Джека»

К началу ХХ века пальму мирового колониального первенства у Великобритании стали перехватывать Соединенные Штаты Америки. Стартовав как одна из колоний самой Англии, США к началу Первой Мировой войны превратились в империалистического хищника. Хоть он и опоздал к дележу планетарного «пирога», но все же решил развязать несколько колониальных войн, в результате которых в руки Дяди Сэма попали несколько испанских колоний. В частности, одна только территория Мексики во время американо-мексиканских войн сократилась почти вдвое. Не чурались американцы и колониальных принципов на собственной территории — достаточно вспомнить, что рабство в США было отменено четырьмя годами позже более мягкого крепостного права в России.

К моменту возвышения США в качестве империалистической и колониальной державы изменилось их отношение и к России. К сожалению, в точности по поговорке «Яблоко от яблони недалеко падает», Штаты, освободившись от английской колониальной зависимости, сами решили стать «надсмотрщиком на плантации», а не «освобожденным рабом». Конечно, в рамках такой американской внешней политики Российская Империя очень быстро получила ярлык «препятствия» к мировому господству звездно-полосатого флага.

Так Россия, исключительно из-за своей исполинской территории, неограниченных ресурсов, стремительно растущего населения и, опять-таки, в связи с принципиально иной моделью взаимоотношений между метрополией и периферией, была еще столетие назад зачислена в «природные» геополитические соперники Америки, столкновение с которыми — лишь вопрос времени. С Москвой позволялось сотрудничать лишь временно — против более сильной угрозы, появлявшейся на карте мира. В остальное же время необходимо было всячески ослаблять русских — вплоть до прямой вооруженной интервенции, случившейся после Октябрьской революции 1917 года.

В самом деле, все союзы между Россией, с одной стороны, и Великобританией и США, с другой стороны, носили исключительно ситуативный характер. Так, Вашингтон пошел на помощь Москве — в обмен на звонкое золото — во время индустриализации лишь после начала страшнейшего экономического кризиса на собственной земле, Великой Депрессии, когда необходимо было срочно искать новый рынок сбыта взамен обанкротившегося внутреннего рынка. Союзные же отношения во время Второй Мировой войны между СССР и США/Великобританией и вовсе рассматривались англосаксами как вынужденный и «глубоко порочный» выбор в пользу «меньшего зла», в сравнении с нацистской Германией.

Недаром в западной историографии по поводу того периода используется термин Allies and Russia, который дословно переводится как «союзники и Россия». И далеко не случайно то ситуативное сотрудничество со страшной Soviet Russia прекратилось немедленно после победы над Гитлером. Олицетворением же конца «мира с русскими» стала знаменитая Фултонская речь Черчилля, положившая начало «Холодной войне» между Западом и Востоком.

Разумеется, сорок лет не такой уж и «холодной» войны — перетекавшей в реальные «горячие» столкновения то в Корее, то во Вьетнаме, с Карибским кризисом как венцом конфликта двух величайших государств планеты, — лишь внешне оформлялись Вашингтоном как «борьба с коммунизмом» или «сдерживание нашествия красных». В реальности американский истеблишмент прекрасно отдавал себе отчет, что он участвует прежде всего в геополитическом, а не идеологическом противостоянии.

Россия была плоха и страшна не тем, что она была Советской, а тем, что в условиях послевоенного мира стремительно возвысилась до уровня второй сверхдержавы в мире. Советская Армия, советские промышленность и наука, культура и даже спорт превратились в «прямую и явную угрозу американскому образу жизни» не из-за красных звезд на фуражках или на спортивной форме, а из-за того, что одним своим присутствием на планете успешно бросали вызов американской гегемонии.

1990-е годы: разделяй и властвуй

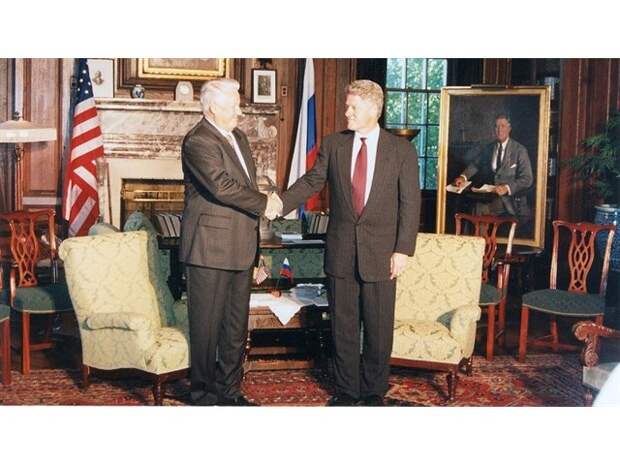

Жестокой иллюзией для России в вопросе отношений с США и другими западными странами стал 1991 год. В последние годы существования СССР коллективный Запад для целей разрушения своего геополитического противника использовал практику пустых обещаний и двуличной пропаганды «сближения систем во имя построения единого цивилизационного пространства». Тем не менее, суть происходившего в России в 1990-е годы вполне укладывалась в старые англосаксонские лекала.

Об этом времени достаточно емко говорит в своем комментарии Александр Нагорный, ныне — секретарь «Изборского клуба», одной из российских «фабрик мысли», а в прошлом — высокопоставленный работник внешнеполитических ведомств СССР и России:

«Начавшаяся на наших глазах несколько лет назад «Холодная война 2.0» имеет много общего со своей предшественницей. В первую очередь, это касается экономических санкций против нашей страны.

Возьмем, к примеру, юридическое обеспечение «Холодной войны 2.0» в американском законодательстве. Начало ей было положено еще в 2002 году законом США «О демократии в России», в котором с удовлетворением констатировалось, что в 1992–2002 годах правительство США оказало содействие в образовании и финансовой поддержке 65 тысяч общественных «неправительственных» групп и объединений в России и «тысяч независимых местных СМИ, несмотря на противодействие со стороны правительства».

Иными словами, если сравнить эти данные американского закона с российской статистикой, то получится, что организационные и финансовые усилия Вашингтона стояли за каждым седьмым из 445.000 НПО, которые были зарегистрированы в России к 2001 году, когда разрабатывался этот законопроект. При этом выяснится, что на каждые 2100 человек российского населения приходилось по одной «общественной» организации, созданной и финансируемой на американские деньги».

Говоря проще, с появлением на мировых картах ельцинской России вместо СССР усилия США и других западных стран вновь, как и на протяжении столетий до этого, оказались сосредоточены на реализации все того же древнего англосаксонского рецепта — «разделять и сортировать» элиту ослабленной страны, отбирая самых «перспективных» ее представителей в свои ряды.

Путин: возвращение субъектности

То разрушительное западное влияние, которое претерпевала Россия в 90-е годы, после временной потери своей геополитической и исторической субъектности, частично ощущается до сих пор. Даже сегодня расчет США и их союзников во многом строится на том, что Россия ослаблена предыдущими десятилетиями подрывной работы против нее, которая велась руками, в том числе, ее собственной элиты.

Усиление Российского государства, начавшееся с середины 2000-х годов, было ознаменовано двумя знаковыми решениями президента Владимира Путина. Первым стала ликвидация террористической угрозы на Северном Кавказе, а вместе с ней и крайне опасного «парада суверенитетов» региональных элит, превращавших Россию в лоскутное одеяло. Вторым решением стало отстранение от всякого участия в политике олигархов-нуворишей, т. н. «Семибанкирщины», которая представляла собой, по сути, компрадорский механизм по передаче страны во внешнее управление.

Справившись с двумя этими вызовами, путинская Россия начала постепенно возвращать себе субъектность, перестав быть безвольной точкой приложения внешних сил. При Путине наша страна снова вернулась в Историю — то есть начала выстраивать собственный проект будущего в интересах собственного народа.

Такое выпадение России из орбиты Pax Americana, разумеется, было воспринято т. н. «Вашингтонским обкомом» как прямое неповиновение, восстание против сложившегося «порядка вещей» и — недопустимый пример для остальной планеты, который необходимо показательно наказать. Это — единственная причина того планомерного и всеобъемлющего давления на Россию, которое организуют США по всем возможным «линиям атаки»: от составления все новых санкционных списков до поддержки террористов, воюющих с ВС РФ в Сирии.

Все остальные «причины»: от воссоединения с Крымом до фейковых вбросов про «русский след» в деле отравления изменника Родины Скрипаля, — не более чем поводы, позволяющие Вашингтону объяснять свою официальную русофобию для союзников и собственного электората. Показательный пример, о котором не раз упоминал президент Путин: антироссийские санкции по т. н. «списку Магнитского» были введены Штатами в тот же день, когда были сняты другие, длившиеся с 1974 года, антисоветские и антироссийские санкции по поправке Джексона–Вэника.

Сильная Россия не нужна Штатам ни в каком виде — будь то демократическая республика, монархия или Страна Советов. Это значит, что противостояние двух великих держав будет продолжаться. Означает это и то, что российский народ и его элиты будут противодействовать американским планам восстановления контроля над Россией во что бы то ни стало — такова уж наша природа.

У России есть для этого все: ресурсы, воля, союзники. Мы принимаем этот бой — и при этом сохраняем для себя все «степени свободы»: в финансово-экономической, военно-политической, информационно-идеологической и цивилизационной сферах.

Автор: Алексей Анпилогов